1969年広東省湛江生まれ

1993年深せん大学国際文化マスメディア科卒業。卒業後、深せんの広告会社に就職

1994年から自身で音楽、デザインに関する組織を設立

1999年会員制の映画上映グループ『縁影会』を設立

2003年ヴェネツィア・ビエンナーレにて、初のドキュメンタリー監督作品『三元里』上映

2004年アート空間『別館』を設立

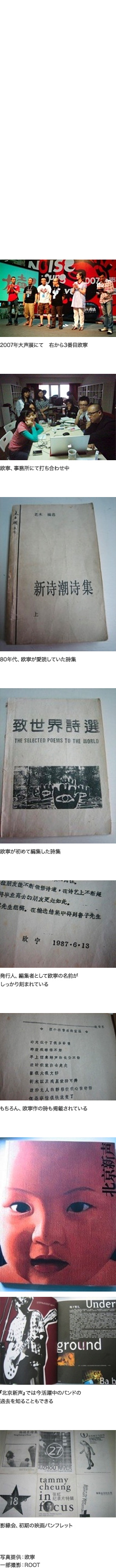

2005年、2007年、2010年中国国内の巡回展『大声展』メインディレクター

2006年ニューヨークMOMAにてドキュメンタリー『煤市街』上映

2006年活動拠点を北京に移す

2009年2011年「深圳・香港城市/建築双年展」チーフキュレーター

その他、NPO邵忠基金会(Shao Foundation)のディレクター

2011年4月創刊の文芸誌《天南》チーフエディター

http://www.alternativearchive.com/ouning/

「詩は人を惹きつけてやまない最強の声」

R:欧寧さんは、アートディレクター、評論家、アーティストなど幅広い分野で活躍されています。それは、一つの肩書きや分野にこだわりたくないという思いがあるからなのでしょうか?

O:私の肩書きというのは、段階よって分けられるんです。いくつかの肩書きが同時進行しているという訳ではないんですよ。高校、大学の時、私は自身を詩人だと思っていましたし、19994年からは音楽、1999年以降は映画、2003年はドキュメンタリーフィルム『三元里』で現代アートに関わり、2005年には『大声展』のディレクションを手がけるなど段階ごとに分かれています。ただ、私はずっと「物書き」が私の本能だと思っています。

R:2005年と2007年に欧さんがメインディレクターを務めた『大声展』(*)の目的は、若いクリエイターに発表の場を提供することだったと思うのですが、やはり彼らには発表する場がないのが現状なのでしょうか?

O:『大声展』開催以前(2005年以前)、中国には、大規模な若手主役型のプラットフォームがなかったといえます。ある社会学者が「前喩社会、後喩社会」という概念を発表していました。「前喩社会」というのは、年配者が発言力を握っている社会という意味で、「後喩社会」は、若者によって影響力が及ぼされる社会という意味です。中国は基本的に「前喩社会」といえます。中国の若者には、社会で能力を発揮できるチャンスがないんです。ネット環境や中国経済の開放が進むなか、中国には若者のはけ口が欠けている。ですから、『大声展』を開催することで、若手クリエイターが溜め込んでいる力を吐き出させたかったんです。

R:『大声展』だけでなく、欧さんは頻繁に若い世代、いわゆる『七〇後、八〇後、九○後』(*)と活動をされていますが、彼らにジェネレーションギャップを感じることはないですか?

O:もちろんギャップは強く感じますよ。ただ私は、何でも受け入れたいという人間なんですよね。例えば、ここにある雑誌、これは最近創刊したばかりの若者向けの雑誌ですが、「我々の世代には理解できない」と排除するのではなく、逆に若者を知るための窓口として眺めるんです。

R:今の中国の若いクリエイターたちをどうご覧になっていますか?

O:私たちの世代は、ガリ版で刷ったお粗末な雑誌や小冊子を発行することでポテンシャルを発揮していましたが、今の若いクリエイターは、ネット上で簡単に表現ができますし、印刷やデザインの幅も広がり、美しい雑誌や書籍が発行できますよね。ただ、情報量が多すぎる現在、彼らがその情報に対し、いかに自分自身のしっかりとした判断力で処理できるかが非常に重要だと思います。今の若い人は、情報に頼りきっていますよね。また、常にハッピーでいたいとか、興味があるのは流行ものだけとか、楽しいことだけを捜し求め、現実離れしすぎている若者が多いように思います。中国だけでなく、日本をはじめ全世界でも同じことがいえるんでしょうけどね。

R:欧さんご自身のお話を伺いたいのですが、広東省湛江のご出身ですね。子供の頃はどのような文化に触れていたのですか?影響を受けた人物はいますか?

O:まず、私が生まれた湛江は本当に小さな村で、決して裕福とはいえない家庭環境のもとで育ちました。幼いながらも「この村を離れないかぎり、将来、農業という選択肢しか残されていない」と感じていましたね。農業につきたくなかった私は、ただひたすら勉強していました。小学校、中学校と成績は非常によく、高校、大学と無試験で入学できたんです。幼い頃の父の影響力は非常に強かったですね。父は服の仕立ての仕事をする傍ら、粤劇(広東オペラ)の俳優もしていました。村には劇団があり、村の神様の生誕日になると粤劇でお祝いをしたんです。父は村のトップ俳優だったんです。ですから、自宅には常に粤劇の脚本があり、私は、幼い頃からその古文で書かれた脚本をよく読んでいました。また、父から『三国志』や『西遊記』などの小説も渡されて読んでいましたね。幼い頃から、周りには常に文学があったといえます。中学に上がり、80年代の中国文学を読み漁りました。その後、高校2年生の時に接した、詩人北島の影響力も強かったですね。『朦朧詩詩選』(*)という詩集を読んだんです。その中でも、北島の詩には感銘を受けました。私自身、詩を書き始めたのがちょうどその頃ですね。1985年、86年は、詩の全盛期だったといえます。

R:当時、中国の芸術もアバンギャルドな活動で全盛期を迎えますよね。芸術ではなく、欧寧さんは何故、詩や文学だったのでしょうか?

O:もちろん、当時の中国の芸術には勢いがありましたが、詩や文学にはそれを上回る力がありました。特に、詩は、人を惹きつけてやまない最強の声だったんです。また、コストが全くかからないんですよね。絵を描いたり、作品を制作するには、様々な材料や道具が必要になります。それに、学費を払って専門的な勉強も必要ですし。一人の貧乏学生にしたら、詩は非常に入りやすい分野でしたし、人の心を最も感動させやすいメディアだったのです。

「ペンと紙さえあれば思考し続けることができる」

R:お話を伺っていますと、欧さんにとっての「ROOT(根源)」は、「詩や文学」のようですね。

O:そうですね。特に、北島の詩の影響が最も大きいといえるでしょうね。大学に入ってからは、他の都市の学生と詩を通じて交流を持ち始めたり、香港の有名な詩人黄燦然と共に雑誌『声音』を発行したりしましたね。国内で正式に発行されていた詩集や雑誌には、私たちのようにアンダーグラウンドで活動していた人間の詩は、絶対に掲載されませんでしたから、自分たちで発表の場をつくるしかなかったんです。残念ながら、手元に残っていないのですが。私が編集した詩集『心霊与媒体』も中国国内で発行しました。詩にささげた大学4年間だったといえるでしょうね。

R:それでは、欧さんにとって「文学」とはどのような存在なのでしょうか?

O:私が音楽、映画、アーバニズム研究などの活動を実践する上で、「文学」はベースになります。文学は、私の価値観を固定し、長期にわたり私の行動を支配してきました。いつの日か、あらゆる資源が無くなっても、人間が生存し、ペンと紙さえあれば思考し続けることができ、文学は無くなることはないのです。

R:大学卒業後のお話を伺いたいのですが、広告会社に務めましたよね。当時の中国の広告やデザインのことを聞かせて下さい。

O:まず、深せんという都市は、80年代からすでに、印刷業や委託加工貿易などの分野で目まぐるしい発展をとげていました。広告やグラフィックデザインの分野において、中国国内で最先端をいっていたといえます。深せんは、中国のグラフィックデザインの発祥地であり、90年代初期、中国国内において経済と都市化が最も進んでいた地域だったのです。

R:その後、1994年からご自身で組織を設立されます。まずは、音楽の分野ですね。

O:90年代に入り、中国国内では詩や文学の活動が衰退期を迎えました。政治色の強かった社会が、消費社会へと移行し、詩人の地位は確立できなくなったんです。私自身、まだ詩を続けていきたいという強い意志はありましたが、当時、詩には影響力がなくなってしまったので、次なるメディアとして音楽を選んだのです。

R:具体的にどのような活動をされたんですか?

O:90年代に入り、詩の世界は衰弱していったのですが、中国ロックは盛り上がる一方で、私は次第に中国ロックに注目していくようになりました。例えば、当時、張楚(*)というミュージシャンは、文学的要素と音楽的要素をミックスさせた曲を発表していました。彼の音楽は、中国の音楽界に衝撃を与えました。音楽も社会に影響を与えることができるのだと実感し、音楽の世界に足を突っ込むようになっていったんです。国内外のミュージシャンのライブを企画したり、ライブごとに雑誌を発行することで、私やミュージシャンの音楽に対する観点やコンセプトも発表しました。

R:中国ロックと言えば、80年代後半から非常に盛り上がりをみせたと思うのですが、欧寧さんは特にどの部分に注目されたのですか?

O:私が特に注目したのは、90年代半ば以降に登場した新しいバンドです。80年代から活躍していた第一世代とは全く違うスタイルで、私は「新しいバンド文化に一体何がもたらされたんだろう?」「北京というこの都市は、彼らにどんなインスピレーションを与えたんだろう?」と社会的観点から北京と中国ロック、バンドの関係を探るようになりました。そして、1999年に私が初めてデザインをした書籍『北京新声』を発行するに至ったんです。文章は、顔峻(*)にお願いしました。彼には、くだらない内容も削らずに入れてもらったんです。ですから、当時、非常に実験的な書籍として、音楽界だけでなく出版界にも衝撃を与えました。

R:2000年に広州に移り、映画上映グループ『影縁会』の活動をされますね。約5年間続いたということですが、具体的にどのような活動をされたんですか?

O:『影縁会』は99年、深せんにいた時にすでに立ち上げていました。広州に移り住んでから本格的に活動を始めたといえます。当時、香港の映画監督で、香港で唯一、ヨーロッパ、アメリカ、アジアのインディペンデントフィルムの配給をしていた舒琪と交流があったんです。彼から、中国大陸で放映されていない貴重なフィルムをたくさん借りました。私だけが鑑賞するのでは非常にもったいないので、上映できる場をつくろうと思ったんですよね。120元(約1,800円、2008年現在)で10回見られるという会員制にしました。また、映画上映の際には、毎回、その作品に関する資料を配布し、上映後、シンポジウムも開催しました。監督を招いたこともありました。ですから、非営利ではあるのですが、会員制にしてお金をいただくことで、資料作成やシンポジウム運営の資金にあてることができたんです。上映作品は、中国国内のインディペンデントフィルムからヨーロッパのクラシックなど様々でした。また、日本映画月間と題して、日本映画を一ヶ月上映したこともありました。とにかく、世界各国の無数の作品を上映しましたね。広州、深せんそれぞれ二箇所で上映しましたので、時には、一作品を四箇所で上映したり。気がついたら、会員は800人以上にもなっていました。

R:これだけ映画に触れていると、ご自身で作品を撮りたいとは思われませんでしたか?

O:影縁会の仲間と「自分たちでも作品を撮りたいね」と話していた矢先、侯瀚如(*)から2003年のヴェネツィア・ビエンナーレで作品発表のお話をいただき、初のドキュメンタリーフィルム『三元里』(*)を制作したんです。その後、06年には『大柵欄計画』の第一部『煤市街』、05~07年には『双年展!双年展!!』、最近では『辺界計画』という深せんと広州の境の地域をテーマにした作品を撮りました。

R:欧さんご自身にとって、ドキュメンタリーフィルムとはどのようなメディアですか?

O:ドキュメンタリーフィルムは、中国社会により近づいて観察できる手段として、私が接した中では最も勢いがあり、最も効力が発揮できるメディアだと思っています。

R:中国のドキュメンタリーフィルムの現状について伺いたいのですが、ここ数年、中国はドキュメンタリーフィルムブームのようですね。

O:確かに、ドキュメンタリーフィルムを撮る人が年々増えています。 チームを組む必要もなく、ビデオカメラさえあれば一人で撮影、編集ができ、低予算で制作できますからね。撮影者それぞれの目線から中国社会を記録しており、ここ数年の中国の歴史においても非常に意義のあることだと思っています。また、各分野の学者や学生たちが研究対象として、ドキュメンタリーフィルムを非常に重視しています。ただ、中国国内では、ドキュメンタリーフィルムを上映できる機会がまだ少ないという問題点があります。制作している人間は多いのに、我々が目にできるのはほんの一部なんですよね、非常に残念ではありますが。

Next